Connaissez-vous l’échelle des temps géologiques ? Jurassique, Crétacé… Elle permet de revenir sur la chronologie des événements qui ont jalonné l’Histoire de notre planète et qui sont associés aux différentes espèces qui l'ont habitée.

Si les millions et milliards d’années vous laissent de marbre, si des noms comme Ordovicien (485 à 444 millions d’années avant notre ère), Trias (-252 à -201 millions d’années) ou encore Paléoprotérozoïque (-2,5 à -1,6 milliard d’années) ne vous parlent pas, c’est tout à fait normal.

Il est très difficile pour un humain de se représenter de telles durées de temps. Même pour les géologues, qui jonglent pourtant tous les jours avec ces notions, il est souvent difficile de se faire une idée de la chronologie des événements qui ont jalonné l’histoire de notre planète.

Pourtant, parcourir le passé de la Terre permet de raconter de belles histoires. C’est aussi l’occasion de prendre conscience de la diversité passée des environnements de la planète dans laquelle le vivant a joué un rôle primordial. D’ailleurs, les subdivisions géologiques du temps sont basées sur les différentes formes de vie fossiles que l’on retrouve dans les couches géologiques correspondantes.

L’histoire mouvementée de la vie sur Terre

Le cours des événements qui se sont produits depuis 4,5 milliards d’années n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Au départ, quasi-absence d’oxygène (les niveaux actuels ont été notamment rendus possibles par l’émergence des cyanobactéries), éruptions volcaniques massives, formation de gigantesques montagnes, extinctions en masse, chutes d’astéroïdes impressionnants, changements climatiques et variations du niveau marin sans commune mesure avec ce que nous observons.

Tout cela a affecté les formes de vie qui ont pu subsister sur Terre. Le vivant a vu l’apparition de nombreuses espèces mais aussi des crises biologiques importantes. Il y en a eu cinq majeures rien que pour les temps fossilifères – c’est-à-dire les derniers 540 millions d’années – qui ne représentent pourtant que 12 % de l’Histoire de notre planète depuis sa naissance.

Ce sont justement les différentes formes de vie qui permettent de caractériser les différentes périodes géologiques. En effet, pour déterminer la succession et la durée de ces événements, les géologues se sont attelés à étudier les traces de vie fossilisées dans les sédiments. Par la suite, d’autres techniques, notamment basées sur les isotopes, ont permis de quantifier et d’affiner l’échelle des temps géologiques.

Temps et géologie : des questionnements anciens

C’est Nicolas Sténon (1638-1686) qui, le premier, en 1669, a formulé le principe fondateur pour définir une succession chronologique des roches.

Son principe de superposition stipule que pour des roches sédimentaires non déformées, une couche est nécessairement plus ancienne que celles qui la recouvrent, et inversement, plus récente que celles sur lesquelles elle repose.

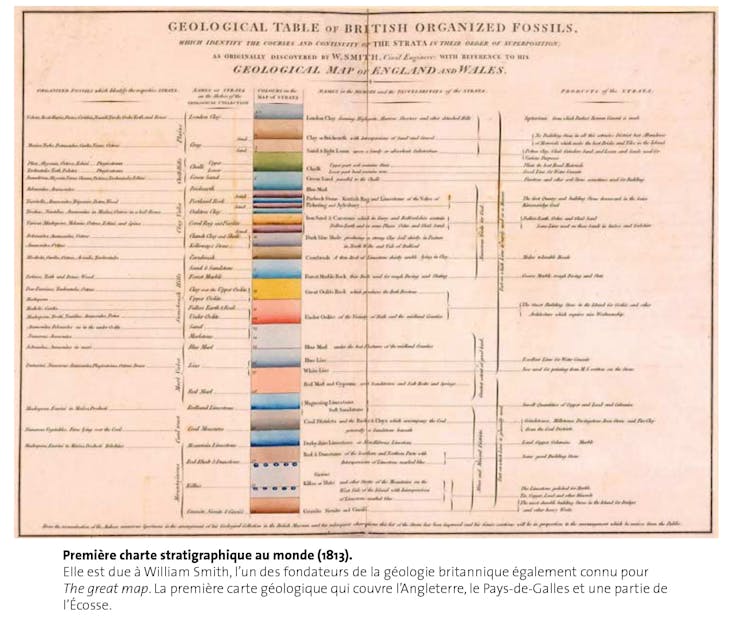

L’autre avancée majeure du champ est due à William Smith (1769-1839). Il a montré en 1795 que chaque période géologique possédait des fossiles bien particuliers. Géomètre dans des mines de charbon situées au Pays-de-Galles, il a remarqué que la succession de couches était similaire d’un puits à l’autre, et que les fossiles pouvaient servir de repère. Cet élément l’a amené à publier la première échelle des temps géologiques en 1813.

Par la suite, Georges Cuvier (1769-1832) a été le premier à avoir entrevu des changements rapides pour les espèces. Sans aller jusqu’à imaginer à l’époque des extinctions en masse à l’échelle de la planète, il a proposé, dans son Discours sur les révolutions de la surface du globe publié en 1828, que les apparitions et disparitions des espèces résultaient de crises locales.

Les extractions de matières premières et énergétiques, en donnant directement accès aux roches, ont par la suite favorisé l’établissement d’une échelle des temps et l’étude des formes de vie passées.

C’est la découverte d’un petit marsupial dans le gypse (matière première du plâtre) de la butte Montmartre par Georges Cuvier, en 1804, qui marque ainsi la naissance de l’anatomie comparée, à l’origine de l’étude des fossiles.

Un tout petit fossile pour creuser le tunnel sous la Manche au bon endroit

La connaissance des différentes périodes, de leurs durées et des anciennes espèces qui y vivaient rend de nombreux services au quotidien. Cela a par exemple servi pour guider les travaux de creusement du tunnel sous la Manche.

Le niveau choisi était la craie bleue du Cénomanien (Crétacé), une roche tendre globalement imperméable du fait de sa richesse en argile (25 %). La craie grise, la couche située juste au-dessus, n’en contient que 10 %, ce qui la rend moins adaptée.

Le problème est que le passage d’une craie à l’autre n’est pas visible d’un simple coup d’œil. Le BRGM (service géologique national) a donc choisi un tout petit fossile mesurant quelques centaines de micromètres (Rotalipora reicheli) pour déterminer le sommet de la craie bleue.

Possédant une courte durée de vie et étant présent dans tout le détroit du Pas-de-Calais, il a représenté le marqueur idéal. C’est grâce à cette espèce microscopique fossile que le tunnel a été creusé au bon endroit.

Il s’agit d’une démarche classique en géologie. Dans le but de déterminer l’enchaînement des différentes époques, les savants se sont très tôt attachés à trouver des fossiles caractéristiques de certaines périodes, si possible là où l’enregistrement sédimentaire est de la meilleure qualité possible, c’est-à-dire, là où la série des différentes couches est la plus complète. En effet, il arrive qu’il y ait des périodes sans dépôt et d’autres où les couches ont été érodées.

Cela a conduit à la notion de stratotype, imaginée par Alcide d’Orbigny en 1842, qui correspond à la localité où se trouve le meilleur enregistrement sédimentaire.

La France comptant de nombreux pionniers de la géologie au XIXe siècle, quarante-quatre stratotypes ont été définis dans notre pays, dont dix-sept sont toujours utilisés sur l’échelle internationale. Ces subdivisions sont connues sous le nom d’étage géologique. Parmi ceux qui sont toujours en vigueur, bon nombre ont été définis par Alcide d’Orbigny (1802-1857) et Henri Coquand (1811-1881).

Au-delà de l’aspect académique, les études de ce dernier ont permis de délimiter les crus du vignoble de Cognac. Un bel exemple de géologie appliquée.

Read more: Pas de Chablis sans huîtres ! Voici pourquoi

Connaître l’échelle des temps pour envisager sereinement l’avenir

Parcourir l’histoire de la Terre incite à considérer avec humilité notre passage sur Terre. Le XXe siècle a permis des avancées spectaculaires dans les connaissances en sciences de la Terre, avec la conceptualisation de la tectonique des plaques, les datations grâce à des isotopes, ainsi que la découverte de formes de vies au fond des océans et dans le manteau terrestre.

Le XXIe siècle est celui où les enjeux sociétaux en lien direct avec les sciences de la Terre sont très présents. Qu’il s’agisse de ressources minérales ou en eau souterraine, de risques naturels, d’aménagements, d’adaptation face au changement climatique, à chaque fois les spécialistes en sciences de la Terre sont indispensables.

Arriverons-nous à trouver les ressources nécessaires dans un cadre de développement acceptable ? Arriverons-nous à prévoir les adaptations nécessaires face au changement climatique ? Serons-nous capables de prévoir et d’atténuer les effets des catastrophes naturelles ? Pour répondre à ces questions, il est essentiel de bien connaître les temps géologiques, outil précieux sans cesse amélioré à la base de toute étude.

L’étude de la géologie permet d’apprendre que ce n'est pas la première fois que les activités d’êtres vivants ont modifié le climat – par exemple les cyanobactéries pour l’oxygène. Mieux comprendre les mécanismes impliqués dans ces précédentes crises biologiques, leurs causes et leur durée d’action est crucial pour mieux appréhender les interactions complexes entre Terre, atmosphère, hydrosphère, biosphère et climat.

S’il n’y avait qu’une seule chose à retenir, c’est que les divisions des temps géologiques ont été définies selon les formes de vies différentes que l’on y rencontrait et que l’on ne peut pas envisager le monde minéral sans le vivant. La biosphère est un acteur géologique majeur.

Des questions subsistent. Malgré les avancées scientifiques, l’origine de l’eau sur Terre est toujours débattue et on ne sait toujours pas où, quand et comment la vie est apparue sur Terre… Les causes des différentes extinctions en masse sont également mal connues et largement discutées. L’échelle des temps géologiques ne devrait pas subir de grands bouleversements, mais il reste encore de nombreux éléments à découvrir pour retracer l’histoire de notre planète.